提要:在将思辨能力融入大学英语读写课程的教改实践过程中出现了一种教材边缘化的倾向,这是传统教材中缺乏合适的思辨设计以及教师没有深入发掘课文中的思辨因素所致。本文结合思辨内涵以及产出导向法选、调、改、增的教材使用策略,围绕教材中的“区分事实与观点”这一思辨阅读技能对一篇论说文课文的教学作了重新设计,并依据产出导向法教材使用理论对教学设计流程和效果进行了分析和评估。

关键词:思辨/批判性思维;产出导向法;教材使用;教材研究;事实与观点

1. 引言

如何将思辨(critical thinking,又译“批判性思维”)融入大学英语读写教学实践已成为当前教改的一个研究热点,以写作产出活动来融合思辨训练和语言训练已得到不少教师的认同和实践,但在思辨阅读技能的训练环节上其效果却不尽如人意。不少教师热衷于通过额外补充课外材料来训练学生的思辨能力,由此出现了一种“教材边缘化”的倾向,课文往往只被视为一个话题引子,思辨能力训练与课文分析联系不大(曲卫国2016)。这种倾向的出现,一方面是由于传统读写教材的编写并未将对思辨技能的介绍和相应的训练环节很好地融入其中,使得教师觉得有必要额外补充材料;另一方面是由于教师认同课文中观点的权威性和正确性,因此觉得课文本身没有思辨的空间,需要引入有论辩价值的材料来驱动思辨。曲卫国(2016)认为这表明教师对课文文本特征理解不充分,低估了文本的复杂性。虽然我们也不否认通过引入与课文观点相异的材料的确能驱动学生思辨,但更关键的是在引发思辨之后要如何通过文本的特征来设计教学以促成学生思辨,许多教学设计却对此语焉不详。本文尝试运用产出导向法教材使用理论来探索如何通过充分利用课文特征来进行思辨读写教学设计。

2. 理论基础

2.1 思辨教学的内涵与大学英语读写教材中的思辨设计问题

Bailin & Battersby (2015)将思辨等同于“思辨探究”,即仔细审视议题以便达成合理判断的过程。他们认为作为探究的思辨教学法有着如下内涵。首先,探究要关注一个议题。这个议题是由某些挑战、争议,或是观点分歧引起的。其次,探究包含了对证据、论据和观点的批判性审视。它不只是一种信息收集活动,还包含了依据相关标准对证据的批判性评估。第三,探究旨在达成一个合理的判断,作出合理的判断不仅仅是评估单个论辩,它还要求权衡相互竞争的论辩和观点。由此可见,一个系统的思辨教学流程应首先通过争议驱动学生思辨,进而引导其对证据和论证进行审视并最终作出合理判断。

然而,目前传统的大学英语读写教材中的思辨阅读设计并没有很好地贯彻上述理念。如果我们以“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《新视野大学英语(第三版)读写教程1》对“区分事实与观点”这一思辨阅读能力的教学设计为例,就不难发现问题。该教材指出,成为一名思辨的读者必须意识到观点不是证据,观点必须有事实支撑才显得合理。如何区分事实与观点?一个简单方法就是问“这个陈述可论辩吗?”和“这肯定是真的吗?”如果对前一问题的回答是肯定的,则是观点;如果对后一问题的回答是肯定的,则是事实(郑树棠等 2015)。思辨研究协会原主席Paul(1989:38)指出,这种让学生依据“事实指示词”或是评估性语汇来区分事实与观点的训练使得学生被引导去相信只需要关注陈述的形式而不是内容,而事实上文本中的事实并非无法质疑,只是学生们没有能力质疑。比如,一个“纯粹是事实”的叙述可能是有偏见的,一位作者所宣称的事实可能是虚假的或者是无依据的,一个可能影响人们对事实阐释的关键事实有可能被排除在外。对此他提出,学生们最需要学习的应该是如何培养推理判断能力,如何依据证据(事实)从他们自己的视角出发来推理得出自己的结论。的确,在实际阅读活动中,区分这两者仅仅是思辨的初级层次。如果参照布鲁姆的认知目标分类,这种识别活动仅停留在初步理解阶段,与应用、分析、评价等更高层次的思维能力相去甚远。即使出于对教材的信任,我们不对课文中提及的事实的来源与真实性进行质疑,那么我们就一定能通过被假定为真实的事实推断出真实可信的观点,或者说用来佐证观点的事实能有效证明观点本身吗?如果我们不对事实与观点间的推理论证进行考察,就简单地认为只要文章摆出了事实,而事实肯定胜于雄辩,观点的正确性因此毋庸置疑,则未免显得天真和肤浅,缺乏思辨。鉴于上述情况,我们认为比区分事实与观点更值得训练的是“考察事实与观点之间的推理论证”“依据事实独立推理出自己的观点(结论)”以及“权衡相互竞争的论辩和观点并作出合理判断”这些更高层次的思辨能力。

2.2 产出导向法教材使用理论与思辨读写教学

本研究采用产出导向法,尤其是其教材使用理论作为理论支持,首先是考虑到写作产出驱动与思辨驱动在一定程度上是重合的。写作,尤其是论说文的写作,以及在写作目的驱动下的阅读是一个对不同观点、证据进行比较和审视的思辨过程。产出导向法提出通过布置有认知挑战性的产出任务进行驱动,不仅可以让学生发现自己语言和知识上的不足,还能驱动学生以积极探究的状态进入阅读中(文秋芳2015),同时这在一定程度上能避免学生先入为主地直接将课文观点奉为权威的问题。

更重要的是,产出导向法对读写教学中的教材使用提出了比较系统的理论,可用于指导教学实践。首先,它对“过分依赖教材”和“完全抛开教材”这两种做法都作了批评,提出了教师主导说、产出目标决定说和输入材料服务说的三大教材使用理念,将教学材料使用的准备过程分为前期分析、设定产出目标和选择与转换输入材料三个阶段,提出了选、调、改、增的教材使用策略,“选”就是从现有资源中挑选一部分材料;“调”指对现有材料的先后顺序重新安排;“改”指对现有材料进行修改;“增”指教师自己选择新材料。其次,为了更好地设计和评估教学材料的使用,产出导向法提出了三大标准:1)产出目标恰当性(四个衡量指标:驱动性、可教性、细分性和逻辑性);2)促成活动有效性(三个衡量指标:精准性、渐进性和多样性);3)产出目标达成性(三个衡量指标:参与度、获得感和产品质量)(文秋芳 2017)。

结合思辨教学内涵与产出导向法教材使用理论来反思当前大学英语思辨读写教学中教材使用的问题,我们不难发现,不少设计中教师的主导作用往往仅体现在驱动学生思辨这一环节,而对学生之后的思辨过程却没能提供很好的支架来促成引导,缺少可教性;在教学设计中缺乏明确的思辨技能训练目标,导致无法依据目标来选择与转换输入材料,表现在教材使用策略上就是“增”(增补课外材料多)多,“选”“调”“改”少,而且缺少细分性和逻辑性。有效的思辨性读写教学设计和教材使用应对上述问题进行改进。

3. 思辨性读写教材使用案例分析

3.1 前期分析

教改实验选用的是《新视野大学英语(第二版)读写教程1》中的“The Birth of Bright Ideas”(郑树棠等2008)课文,该文认为奇思妙想来自于潜意识,并举了三位名人的例子来佐证。笔者曾在完成课文讲解后,询问所任教的三个班的学生是否认同作者观点或有无不同观点,他们居然都默认赞同没有异议。笔者认为该文立论部分采用了值得学生学习借鉴的图尔敏论辩模式1,因此论证比较严密,但我们如能引导学生对课文中的事实例证进行推理,他们其实不难得出与作者不同的观点,进而对作者观点进行质疑。联想到学生们在之前单元中已学习了如何区分事实与观点,但在实际阅读中还是难以对该课文观点进行质疑,笔者意识到教材中对区分事实与观点的思辨阅读设计有所欠缺,有待改进。为了避免学生因阅读过课文原文而先入为主地将课文的观点奉为圭臬,我们另外选择了一个之前未读过该课文的本科生班级来进行实验。

3.2 目标设计

本次教学设计旨在通过写作产出活动驱动学生对议题进行思辨,并围绕“考察事实与观点之间的推理论证”“依据事实独立推理出自己的观点(结论)”“权衡相互竞争的论辩和观点并作出合理判断”这三个思辨训练目标来展开阶梯式阅读设计,驱动学生思辨并锻炼学生的英语写作能力。最终的产出目标是期望学生能就“奇思妙想从何而来”这一课文话题写一篇不少于200词的论说文,其中必须对课文的观点表示赞同或反对,并对课文中的语言和结构进行选择性模仿学习。

3.3 选择与转换输入材料

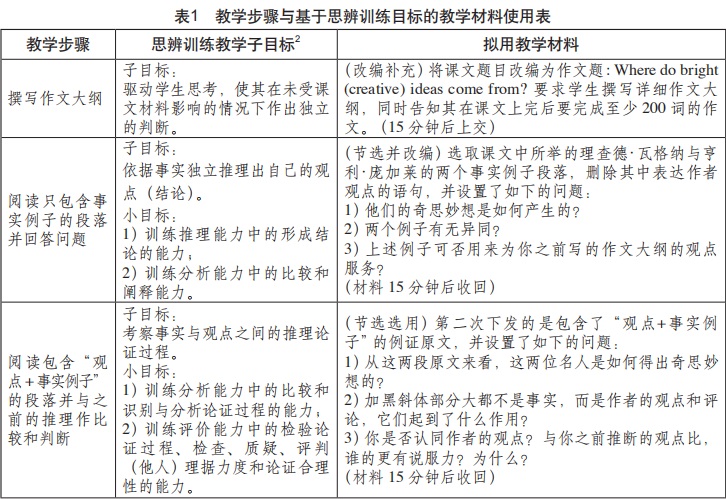

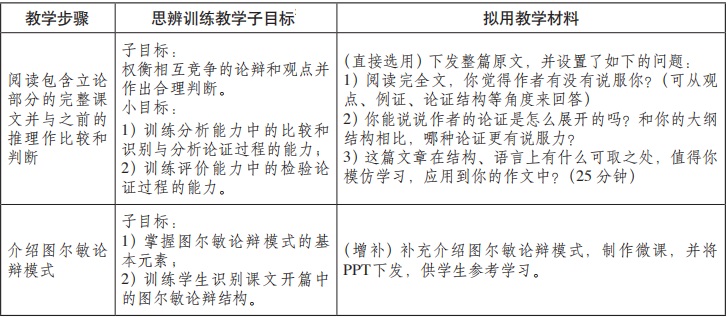

我们将思辨训练目标细化后设计了教学步骤,并对教学材料进行了选、调、改、增,详见表1。

3.4 教师预测性评价

1) 驱动性

由于在之前的教学中发现学生容易因话题较陌生而轻信作者观点,我们觉得有必要通过探究问题以激活学生的思维,虽然估计有些学生会感到困难,不愿思考,但布置写作产出任务能驱使所有学生都或多或少地进行思考。只要学生对这个问题有过独立思考,再遇到作者观点时,他们大都会意识到这是个有争议的话题而不会轻易被作者说服。如此,我们的目的也就达到了。

2) 细分性

与一般通过提供不同观点的材料并要求学生表示赞同或反对的粗放式思辨性教学模式不同,我们对思辨能力训练的目标作了较细致的划分(如表1所示),三个阅读环节分别设置了相应的思辨能力训练子目标,有些子目标中又设置了小目标,并通过思辨问题来引导学生展开思辨。

3) 可教性

要让学生参与思辨就应尽可能地让教学设计适应学生的心智状态,不让学生对思辨产生畏难情绪。因此首先我们的阅读文本以纸质打印材料而不是课本的形式出现,以期尽可能减轻学生因阅读文本的载体是课本而怯于质疑的焦虑。其次,阅读文本不是整篇一次性下发,而是经过了选择、调整和删改,设计了问题,并按从少到多、从易到难的顺序分次下发。第一次下发的是只含“事实例子”的段落,要求学生从中推断出自己的观点,提供了最为直接和感性的机会让学生在具有创造力的语境中操纵和阐释文本,自由度较高。第二次下发的是包含“观点+事实例子”的原文段落,将原来删改的观点部分加黑斜体显示,提醒学生关注这些观点,并要求他们比较原文的观点和他们之前推断的观点,这为学生分析和阐释文本提供了空间。但由于涉及两个文本,限制条件增多,难度也有所增大。第三次下发包含作者立论部分的整篇原文,要求学生评价作者观点的说服力和分析作者的论证过程,最为抽象,难度最大。三次阅读任务在阅读量和思辨难度上呈阶梯状有序逐层递增。

4) 逻辑性

我们的思辨阅读教学设计打破了传统的从头至尾的阅读定势,而是从“事实例子”到“观点+事实例子”再到完整的课文,有其自身的逻辑考量。由于该文开篇立论论证结构比较严密,按原文顺序阅读容易使学生顺着作者的思路走而不去质疑,因此我们选择课文中具体的事实例证来要求学生独立作阐释推断。这种方式不仅能让学生体验到作者的部分推理过程,更重要的是,能在一定程度上消弭学生对作者观点权威性的迷信,因为学生与原文作者的观点都是基于同一事实推理出的,两者处在了相对公平的起跑线上。最后再让学生阅读包含立论部分的完整全文是因为之前所选的例证段落从全文结构上看是对作者论点的进一步阐释,因此在论证的严密性上有所欠缺,阅读较为严密的论辩推理所建构的立论部分能让学生与作者的论证正面交锋,最具思辨挑战性。

3.5 思辨阅读与写作产出目标达成性评价

1) 参与度

探究性的思辨教学需要尽可能创造机会让学生参与到对话题的思考和文本的剖析阐释中来,而不是让他们被动地听教师分析,这是引导学生思辨的先决条件。因此,在为学生提供关于课文议题的多种视角时,我们没有直接一次性给出,而是首先通过布置写作任务让学生产出自己的观点,之后再让学生从只含事实的段落中推断出自己的观点,最后才将原文观点给出。相对于直接给出不同视角的阅读材料的方式,让学生通过独立思考的方式进行写作和阅读,进而阐释、推断、贡献出自己的视角的方式,更能有效地提升学生的参与度,也有助于其体验到作者和读者所处的不同视角,进而促使学生思考这种差异是如何产生的,哪一方的观点更有说服力,最终将注意力转移到对作者观点与事实之间推理论证的审视上。

为了确保每个学生都参与进来,我们在课堂教学中采用了读写问卷(包含大纲写作和阅读问题回答)的书面形式,从而避免了问题有难度需要思考而时间有限,或者学生不愿举手回答的冷场的局面,以及在头脑风暴和小组讨论中个别意见领袖特别活跃而取代其他人独立思考的问题。

2) 获得感

学生们对本次实验感到最有收获的地方在于他们觉得自己开始对课文观点进行思考和质疑了。在课后与学生的座谈中,学生给予了如下一些较好的反馈:

· 这种阅读形式设计让我注意到观点与事实之间的推理论证,如果按正常的阅读顺序来读,我不大可能会去注意这些。

· 以前我都觉得课文里文章的观点应该是正确的,但是通过这次阅读,我发现书上说的未必正确,我觉得自己开始独立作出判断了。

· 我觉得我自己的观点更有道理,作者的观点只是一种个例。

· 作者的观点有一定的道理,说得通,但是我的观点也有道理。

3) 产出质量

思路扩展:通过对该话题的独立思考探究和阅读后的推理,学生们的写作思路得到了扩展。首先,通过大纲写作环节驱动,学生的写作思路得到激活,绝大多数学生都能通过独立思考得出自己的观点,如:刻苦钻研得出奇思妙想,多角度思考、批判性思考得出奇思妙想,从日常生活中的小事中得出奇思妙想,好奇心促发奇思妙想,急中生智等。其次,个别在大纲写作阶段思路匮乏的学生也能在阅读只含“事实例子”的材料后得出,奇思妙想是由单因素造成的(类似睡眠状态、勤奋或是有意识的长期思考),或是多因素促成的(好奇心+洞察力+勤奋或是长期的思考+机缘巧合/灵感)。

思辨深入:不少学生的产出中不仅包含常见的举例论证,更增加了推理分析和质疑的思辨成分。在思辨阅读环节中,通过比较他们依据阅读“事实例子”得出的推断和作者的观点,多位学生认为作者的观点比较片面。有人指出与其说奇思妙想来自潜意识,倒不如说是它们是长期思考的结果,甚至还有学生能够指出潜意识其实并不是产生奇思妙想的必要条件。另外,还有学生对作者的论证进行了质疑,指出作者对两个例子的评论中不仅提到了the unconscious的作用,还提到了the conscious的作用,并且两段用了as a contrast来连接,那么这两段到底是为了共同证明奇思妙想来自the unconscious,还是想要论证奇思妙想分别来自the unconscious和the conscious ?学生对作者论证以及表述的准确性也产生了怀疑,而这些都是疑之有据的,展现了较强的比较与分析论证能力。

语言借鉴:由于我们在阅读中设置了问题来提示学生对文章的内容和语言进行借鉴学习,有多位同学能借用原文中的事例来佐证自己“奇思妙想自勤奋或是长期思考”的观点,在这过程中也自然而然地借鉴了课文中的语言,以下文字就摘录于学生的习作:

As the saying goes, “no pains, no gains.”Gaining a good result requires abundant efforts. Take the example of Richard Wagner composing the opening to “Rhinegold”. Before composing “Rhinegold”, he had been occupied with the idea of the “Ring” for many months and many years. There has been something that is unshaped but conscious in his mind before he put it into form. This example indicates that he got the bright idea diligently not accidentally.

虽然该段落在论证和语言上还有改进的空间,但基本实现了我们教学设计中期望学生能够有意识地“依据事实独立推理出自己的观点(结论)”,并学习借鉴课文语言的目的。

4. 结语:不足与反思

虽然我们的教改尝试基本实现了预期目标,但也存在很多不足之处。首先,对语言促成的设计有所欠缺。由于作文题是比较开放的探究模式,我们在语言促成上也提倡学生自主选择性学习,这容易导致一些学生过于专注于表达自己的想法,而忽视学习和借鉴阅读材料中的语言,尤其是在其作文内容与提供的材料关系不大时,这有待更巧妙和具体的设计来改进。其次,由于课时限制,我们没有充足的课堂时间留给师生互评环节,客观上制约了思辨的深入,比如对于作者文中使用的图尔敏模式,我们只通过下发PPT、制作微课供学生课后学习和模仿,没有深入讨论。今后或可引入网络教学和翻转课堂的模式将更多的课堂时间留给学生发言、讨论和辩论。最后,鉴于学生的思辨水平和知识储备有限,我们的设计还只是比较偏重激发学生思考和引导其初步思辨,未涉及分析作者观点的预设、意图、语境、受众以及说服策略等更高层次的思辨层面。

即使有很多的不足,我们也希望我们的尝试能够抛砖引玉,给广大迫切希望在英语读写教学中引入思辨的教师带来一些启发:思辨读写教学可从如何训练学生的具体思辨技能出发,挖掘课文特征,运用产出导向法教材使用理论来重新设计教学活动,驱动学生进入思辨探究语境之中,改变其被动阅读的状态,促使其积极参与思辨和质疑。

注:本文选自《外语教育研究前沿(原名《中国外语教育》)》2019年第1期38-43。由于篇幅所限,注释及参考文献已省略。