提 要:民国时期的大量中小学英语教科书是随着西方教育思潮的传入和中国传统教育价值观的转型而出现的,其内容、风格和编纂方式等呈现出的话语特征体现了不断变化的文化思维方式、意识形态和教育价值观。这种教科书里的文化话语变迁让我们看到外语教学不仅仅教文化,其本身就是一种文化和历史现象,而非凝固不变的知识体系。重温这些教科书,可为当下英语教材的编写和选择提供一个历史和文化视角,促进英语教育的多样性、开放性和包容性。

关键词:民国时期;英语教科书;文化话语;教育价值观;多样性

1. 引言

语言本质上并非一种知识体系,而是人们无意识地沉浸在日常语言使用中探究知识的工具,更是化育人文的源头。吴驰(2012)认为,从晚清到整个民国时期,英语教科书经历了由“文”到“语”的变迁,前者注重读写,后者侧重听说。不过这种说法只是教科书语言表象的变化,其背后体现的是一种文化话语的变迁。文化话语是指渗透于教科书文本的表述形式、思维方式和文化价值观,与整个社会话语紧密相连。如今,“语”将语言变成一种知识对象,一种可以拿来分析的语言学知识;“文”是扎根于中国文化土壤的语意源流,可从“文以载道”的角度来看,这既是语言才华,更是文德的昭著,本质上是为了育人,外语教育也离不开文。故有言以载文,文以载道,道以育人。

我国中小学英语教科书的概念是随着近代西方教育思潮的传入而出现的,它产生于特定历史条件下,反映了当时的社会背景,具有极强的文化指向性,是在特定时代对英语作为一种教学内容的思考方式和文化价值取舍。1904年,《奏定学堂章程》的正式颁布标志着现代学制的开始,直到1949年新中国成立,中小学英语教科书经历了从无到有的演变过程。与此同时,中国教育从传统私塾和科举体制转向由国家主导的学科和学校教育体制。教育从培养做人的君子教育转向对知识和智力的开发。在转型过程中,出现了课程、学制、教法和教材的概念,并形成具有时代特征的理解和价值观,呈现出多样性的文化特征。重温这些教材是为了探究对教育和英语作为学科对象的不同理解方式,以启迪当下。

中国近代最早的英语教育来自西方国家在中国设立的教会学校。而由国人主导的正式英语教学始于京师同文馆(以下简称“同文馆”)。以传教为目的的教会学校除了教中国少年读中文外,还教其读写英文,并通过这一媒介传递西方的宗教意识和世界的各种知识(李良佑等 1988)。学生使用的教材大都是原版的英文教材,如《旧约全书》《新约全书》及其他有关基督教的书籍,同时开始出现描述语言的著作,如默里的《简要英语语法》、马礼逊的《中英语法》、乔伊斯的《科技对话》《中英习惯用语》等(丁伟 2004)。

于1862年正式开办的京师同文馆和之后在上海、广州等地设立的方言馆及其他各类洋务学堂是中国官办的第一批新式学校,也是中国近代教育的先锋。同文馆也编写外语教材。1903年,清政府制定了新学制下统一的课程标准,并有目的、有计划、系统地编写各科目教材。中华民国于1913年便推出了“新制教科书”系列,到1949年已出版了大批英语教科书。与此同时,社会思潮的变革也反映在英语教科书中,体现为文化多样性的变革过程,并最终积淀成如今我们所说的“外语教学”话语,渗透在当今英语教科书的编写和使用中,成为福柯所言的一种话语认识型(episteme),即一种不容怀疑的外语教学“真理”(吴宗杰 2009)。通过对民国英语教科书的话语分析,我们可以看到英语教育的文化特殊性,并以此反观当下,建立起必要的信心去反思各种问题,寻找当今英语教育改革的思路。本文是上海辞书出版社和浙江大学合作项目“民国中小学教科书整理”的研究成果之一。上海辞书出版社和人民教育出版社共提供了58部民国时期的中小学英语教科书,我们分析了所有教材并进行了基本介绍。在此基础上,根据其历史文化的代表性,选取尽可能多的文本进行话语分析。为了让读者尽量领略到原文本的文化味道,本文把相关理论视角融入描述中,受篇幅所限,不再展开论述。

2. 中国传统育人教育导向

清末民初时期,英语教科书的一个突出特点是体现了“中学为体、西学为用”的指导方针,注重道德修养和人格情操的培养,如中华书局于1912年出版的《中学英文教科书》(New Practical English Readers)。该书的编者李登辉和杨锦森认为,英语教育是通才教育,必须提倡德育,即人格教育;同时,英语教育要培养民治的能力,要注重世界大势,培植科教技术人才,以复兴中华民族。从该书的选材来看,也是基于道德和实用两个方面,且不拘泥于英语世界,既有西方寓言故事,也有中国典故,紧紧围绕学生道德人格的培养。李登辉在《新制英文读本》(Chung Hwa New English Readers)第一册的编辑大意中称:“尤注重于道德。俾学者于研习文字之余,道德知识亦同时并进而不自知。”李登辉曾为复旦大学校长,生于印度尼西亚爪哇岛,毕业于美国耶鲁大学。他指出:“不管他是新的,或是旧的,是东方的,或是西方的……择其善者取之,其不善者去之,集东西之精英,陶铸于一炉,造出更高一等的精神文明。”(《中华儿女》新闻网 2013)《中学英文教科书》的第一册第一课讲述“万世师表”之孔子,第三册第一课“Politeness and Gentleness”(“礼貌与绅士风度”)则体现了儒家“贫而无谄,富而好礼”的劝人为善主题。尽管该书取材大都来自西方,但其伦理标准多是基于中国传统价值观,如劝学、平等待人、刻苦勤奋、爱国、爱家、爱父母、尊师睦友、助人为乐、团结互助等。如有母语注释或翻译,则都使用文言,如“至死不变”“不食言”“佳童恒喜读书”“君见一黄色蝴蝶乎”“行善事则常乐”等。由此可见,该外语教材无不体现“中学为体、西学为用”,胸怀世界、通融古今的文化价值观。此外,1925年出版的由吴继杲编写的小学教科书《英文第一新读本》(First Year English),其选材大都关于修身及实用之事,如爱清洁、不说谎、爱兄弟、敬父母等,既适合儿童心理,又能陶冶德性,如下文所示:

This room is very dirty.

You should sweep it every morning.

Boys should be clean.

They should change their clothes from time to

time.

(吴继杲 1925:76)

3. 与文言文的跨语际互动

母语在英语教材中常被看作一种用于翻译和解释的媒介语,但实际上两种语言之间也存在文化价值观的互文和对话,既表现在对语言的看法上,也体现在对英语文化的理解角度上。民国之初出现众多与文言文配合的教材,虽然文言文多是作为翻译或注释出现,但也能看出文言文教育对英语教育价值观的影响,如李登辉在其《新制英文读本》中写道:

Work while you work,

Play while you play,

This is the way

To be cheerful and gay.

作事之时应尽力作事,

游戏之时应游戏,

此乃使吾等欢乐之极妙方法。

(李登辉、杨锦森 1914:8-9)

这些英文句子以诗行形式呈现,似有《三字经》那种朗朗上口的吟诵之感,旨在励志好学。课后练习题中出现“佳童恒喜读书,劣童独喜游戏。勤学之童子成有用之人,懒惰之童子成无用之人。”(李登辉、杨锦森 1914:4)之类的文言句子。这些例子让我们看到了文言文教育视角下英语课文的编写思路。

下面的短文则可以带我们领略文言文世界里的英国景观。此短文选自美国函授学校在1919年出版的《柯提拿英语教科书》(Cortina English for Chinese),由M. W. Sund编写,沈彬选辑,胡纮纶用古汉语注释,该教材被认为是专为中国人编写的。

The Great Western Railway has its station here, so let us take passage to Oxford, the seat of the famous university. The city presents a sight not to be forgotten. The towers and spires, varied in character, the avenues of trees, the quiet college gardens, the well-watered valleys and encircling hills, all combine to make Oxford one of the fairest towns in England. The library, founded in 1602, is entitled to receive a copy of every book published in the United Kingdom.

吾人由此可至奥克司夫城 有名之大学在焉 此城景物之优美 令人目睹难忘 其浮屠阁 形式各异 树荫之幽径 静妍之校园 沦涟之山谷 如环之群山 综此景物 萃成此奥克司 夫为英伦诸城中最奇美之一 其图书馆创于一千六百零二年 凡合众国所出之书 该馆得受藏之

(Sund 1919: 126-127)

从英文文本的角度来看,课文是纯粹的地道英语散文体,其内容能引起中国学生对文化的好奇心。但当这些文字被转换成古汉语后,就体现出古文世界所具有的文化意识,让我们看到中国古人是如何看待这一外域景观,即使现在读来,也会感受到豁然一新的古韵味。英文里的陈述性描述被转换成文言文特有的诗化表达。今天我们在牛津看到的天主教堂被翻译成“浮屠阁”。“浮屠”这个词来自佛教,是梵语Buddha的音译,将其用于描述牛津的天主教建筑,似乎也是当时中国人对域外宗教的笼统看法。而在英文文本里,宗教含义是被刻意回避的,仅用towersand spires来表达。两种文本的互译关系在一定意义上体现了晚清和民国早期人们对西方文化的理解方式。

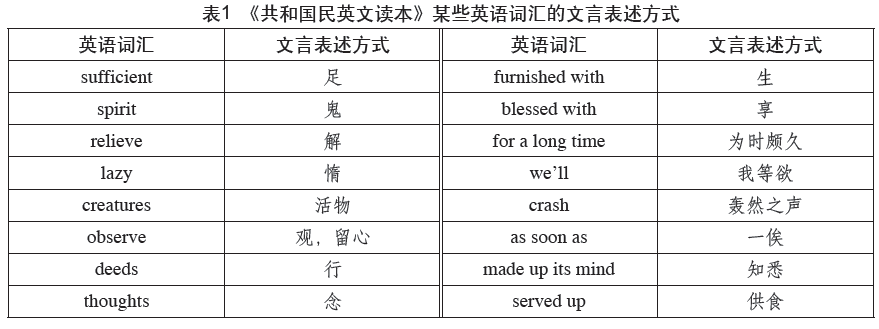

英语的古文语意转换也是从文言文的角度看英语世界,其语意和语言表述方式都有极强的文化特殊性,足以引发今天跨语际的翻译思考,看到英语教学可以在什么意识上塑造学生的跨文化语文思维。商务印书馆于1915年出版的由苏本铫编写的《共和国民英文读本》(The Republican Citizen Readers)中有一些英语词汇的文言语意及表述方式,如表1所示。

在英汉互译中,汉语本来就更精炼,而古汉语更有惜字如金、字字敲打的风格,如blessedwith(享)、furnished with(生)、deeds(行)、lazy(惰)等。课文中有些英语词语在语意上与现代汉语存在文化内涵的差异,如spirit(鬼)、thoughts(念)、creatures(活物)、we’ll(我等欲)等。编者苏本铫在自序中提到,纯粹引进教材,“华人诵之,便同嚼蜡矣”,这是因为未察华人之心理。这一心理也包括古文语境。教材在选材方面要包容东西方的哲理和道义,将中国文化与西方文化融为一体,体现通才教育的目标。苏本铫在编写教材时,心中以修身为本,界定民众所需的知识方向。他本人既是晚清秀才,又是圣约翰大学的毕业生。

民国时期英语教科书的编者中也有许多母语为英语的英美学者,但他们都具有一定的文言文意识和当时的语言风景线。中华民国教育部于1921年审定出版的由美籍学者R. P. Montgomery编写的《高级英文范》(Progressive English Grammar)包含少量古汉语例句与注释,体现了民国早期一位外教关注的中国文化。例如,有一个练习要求将古文表述翻译成英文,以明确英语被动句与主动句的表述差异。

凡自高者必降为卑(满招损),自卑者必升为高(谦受益)。

Hints.—Translate the first verb in each clause in the active voice, and the second verb in each clause in the passive.

(Montgomery 1921: 161)

此例句来自《尚书·大禹谟》的“满招损,谦受益,时乃天道”,体现了辩证思维,是被当时的读书人奉为经典的话语。类似的句子还有“入时见蹩叟乃肃立让坐此以恭敬有礼者荐我矣”(Montgomery 1921:169)、“When he is in a melon patch, a man should not stoop to pull up his shoe(=瓜田不纳履)”(Montgomery 1921:138)、“ 孟子的智慧,是同他道德一样好的”(Montgomery 1921:144)、“格物家说过,物质多服从吸力的公例”(Montgomery 1921:153)、“中华民国政府令百姓应该剪除发辫”(Montgomery 1921:164),这些句子都是当时中国文化语境的回音。一些西方知识被转换成文言文教学后,就出现了《论语》风格的师生对话:

袁生见地球仪怪之问于师曰吾人所居之地其形果如球乎师曰然袁生曰地形圆则居球下者何以不虞坠落师曰地心有吸力能吸地面之物故无坠落之患

袁生=A young man, by the name of Yuan. 地球

仪=A terrestrial globe. 怪之=He wonders at it.

吾人所居之地=the earth on which we live. 果

=really. 地形圆=If the earth is round; Take it for

granted that the earth is round. 居地下者=those

living on the lower side of the earth. 不虞=do

not run the risk of. 坠落=to fall off; falling off.

地心=the centre of the earth. 吸力=attraction;

gravity. 物=objects. 地面=on the surface of the

earth. 患=danger.

(Montgomery 1921: 167)

英语与文言文的关系实际上是两种话语的关系。民国早期教材体现的是一种相互尊重、相互包容的文化关系,而不是简单的信息翻译转换。作为教材,处理好母语与外语之间的文化关系并不是简单的翻译问题,而要在教育过程中,培育学生的跨语际和跨文化意识,促成文化间的多元并容、相互尊重和学生的文化自觉,这些在英语教科书中应得到重视。

4. 西方人文与自然科学知识导向

民国中期的英语教科书,特别是由一些留学归国学者编写的教科书,大量引入西方人文和社科知识,强调西方的人文价值观,普及西方自然与人文科学知识。上海商务印书馆于1933年出版的由胡宪生编写的《新学制高级中学英文读本》(New System Series English Readers for Senior Middle Schools)系列共三册,适用于高中三年教学。胡宪生是无锡人,庚子赔款第二批留美学生,并与赵元任和胡适一起赴美,曾任大同大学文学院院长兼哲学教育系主任,于1923年负责中华民国教育部《初级中学外国语课程纲要》的制定。此读本选材广泛、体裁多样,所选内容为西方历代著名作家作品,涵盖文学、社会科学、自然科学、历史学、地理学等领域,体裁包括文学作品、历史、传记、科普、伦理、哲学、书信等。每课的结构包括文选、针对课文内容的问题、习惯用语、重点句子、语法、语法练习和汉译英短句翻译。这种结构后来成为中国学生英语课文教学的基本模式。

类似教材还有詹文浒和邵鸿馫于1937年编著的《高中活用英语读本》(Living English Readers for Senior Middle Schools)。詹文浒毕业于哈佛大学。该书第一册共40课,除了第11课为胡适的《中国若干重要问题》(Some Bigger Issues in China’s Problems)的前言外,其余课文选自20余位西方名家的作品,如美国诗人约翰·格林里夫·惠蒂埃(J. G. Whittier)的“The Fish I Didn’t Catch”、美国作家霍桑的“Hawthorne’s Letter to His Sister Louisa”、英国苏格兰哲学家休谟的“Character of Queen Elizabeth”、俄国作家托尔斯泰的“Little Girls Wiser Than Men”、英国作家斯威夫特的《格列佛游记》(Gulliver’s Travels)等。第二册和第三册的体裁更加广泛,除了文学、戏曲作品外,还包括哲学、自然科学、教育、文化等方面的文章,比如《科学的调查研究方法》《河流》《牛顿定律》等短文。

这种取材方式虽然保持了英文的原真性和学科的多样性,但缺乏跨语际的文化反思,也很少关注人格教育。在价值取向上,把习得外语作为学习西方文化知识的途径,表现为语言教育与西方价值观的结合,其中文学占据突出位置,外语教育的民族性日渐式微。

5. 实用主义教育下的教科书

20世纪二三十年代,中国教育界受到美国实用主义教育理念的影响,强调以学生为中心,重视儿童的经验、兴趣和需要,主张根据学生的个性心理特点开展教育活动。“实用”体现为学生的生活体验、学习心理和成长规律,强调个性培养。不过在那时候的英语教科书中,实用主义更多地被解读为对中国学生有实用价值的内容,而不是脱离国情去教西方精英阶层的文化。在抗战时期,英语被看作国家救亡的工具。中华书局于1933年出版的《高中英语读本》(New Standard English Readers for Senior Middle Schools)的编者李儒勉在《国家主义与中学教学问题》中指出,中学因过于重视外语教育导致整个教育重心失偏,不符合“教育救国”的要求。他认为:“空泛地讲世界主义无异于服麻醉药不知不觉便可致国民于死地。在这风雨飘摇的国运下,教育的目的除了救亡之外还有什么别的目的吗?”(转引自粟高燕 2008:171)教材编写也从依赖大学精英学者转向强调有中小学实际教学经验的教师参与。

沈彬是苏州中学教员,编写了多套英语教科书。他在《混合英语》(Correlated English)中阐述了英语教学的实用性:1)养成读书力,为升学之预备;2)略知英美之文字、语言、风俗、习惯、裨常识之修养;3)了解实用英语,为生活上之补助。在读本的取材上,按照记事文、叙述文、议论文、应用文以及故事、小说、对话、演说等进行分类。在主题方面,既注重西方文化,又强调中国文化,如孔子、孙中山、孟母、长江等主题。在教法上,读、听、写混合,强调教师的范读作用,做到朗朗上口。他在《新中学初级英语读本》(New Middle School English Readers)编辑大意中特别提到,以前的教材注重经典长篇文字,“故本书编制,力矫此弊;凡非切实有用之材料,概不列入”,取材于“欧西人士习见习闻之事物,行为,以及风土,人情,礼仪,习尚等”。他在另一本教科书《模范高级英文选》(Model English Readings for Advanced Students)中提到,纯粹专注于文学作品不能激发学生的兴趣,选材要基于实用性、完美性和崇高性;体裁要多样,既能激发读者兴趣,也要适合教师课堂教学。该书的校订者蒋梦麟是中国近现代著名的教育家。他曾赴美留学,师从杜威,攻读哲学和教育学。他认为,教育长远之计在于“取中国之国粹,调和世界近世之精神:定标准,立问题”(《郴州日报》(数字版)2016)。

6. 跨文化的生活世界

随着实用主义教育思想在中国的盛行,直接法(direct method)得到广泛认同并被付诸英语教材编写和实际教学。直接法的代表人物为德国教学法专家伯利兹(M. D. Berlitz)和英语语言学家帕尔默(H. E. Palmer),其主要思想是在外语教学中为学习者创造与母语习得相仿的环境,采用母语习得的自然方法,在教学中排斥母语,把外语与所要表达的事物直接联系起来,通过各种直观手段直接学习、直接理解和直接运用(丁昌佑等2000)。尽管直接法排斥母语,但由于强调学生的亲身体验,自然就把中国学生的生活世界带入课文,在内容上体现出母语世界的文化语境。

陆步青编著了《国民英语读本》(The Kuoming English Readers),时任北京大学校长的蔡元培为其作序,认为此套书是适用于英语初学者的优秀英语读本。编者指出,受到帕尔默的启发,此书强调通过创设情境和模仿,而不是借助母语和翻译,让学生以句子为单位自然直接地学习外语。教材语言贴近学生日常生活,如第一册的20课几乎都与学生的生活相关,包括眼耳鼻嘴、手脚肢体、站立行走、教室师生、物体形状等。英语学习不是从字母开始,而是从有语境的句子开始,由耳听入手,让学生关注语言意义的表达。第二册共20课,取材于日常生活,如年月日、起居玩耍、狗猫鸡鸭等,即便是关于飞机、季节这些内容,也不是作为常识来介绍,而是采用会话主题方式。同时,教材渗透素质教育的内容,如第3课的文章《努力做一名优秀男孩/女孩》(“Try to Be a Good Boy or Girl”),通过祈使句教学向学生传达应如何提高个人素质。该书配有大量插图,包括彩印图,不仅丰富了版面内容,其本身也是课堂会话的载体。

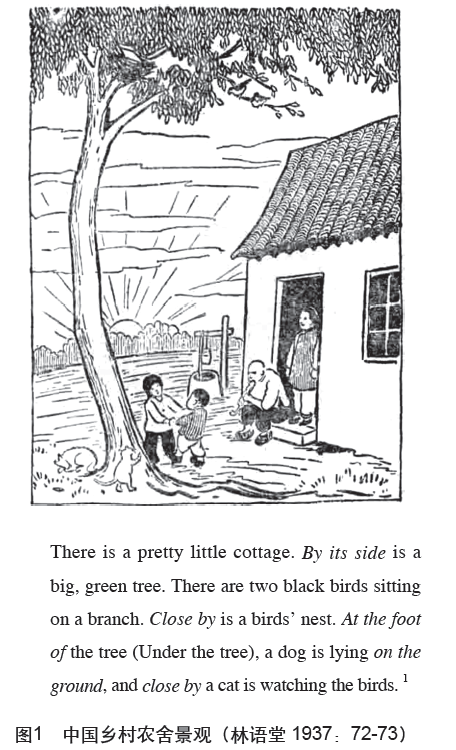

直接法虽排斥母语,却以母语文化为教育语境,西方文化在跨文化对话中被引入。林语堂作为行走在中西文化边界上的“痴人”,编写了广受欢迎的《开明英文读本》(Kaiming English Book)系列书,突破了翻译和语法分析的教学条框。这套教材具有浓郁的国人生活文化气息,体现出外语教育的“中国形象”。这一特点尤其在插图上被表现得淋漓尽致。《开明英文读本》有23幅插图以中国的人或物为内容,有23幅插图以普通实物为内容,有21幅插图以西方的人或物为内容。插图是请丰子恺所画,把生活世界的中国魂带入英语世界。这些插图不是为了丰富课文内容,而是一种必要的语境设置。课文编排体现了跨文化沟通意识,如第72—75课展示了中国乡村农舍的景观,并通过英语对这一画面进行文化描述(见图1)。在画面中,姐弟一起玩耍,小狗、小猫陪伴,背景是水井,远处是落日祥云,从词语间能领略到中国乡村的敦厚、慈爱和安详。

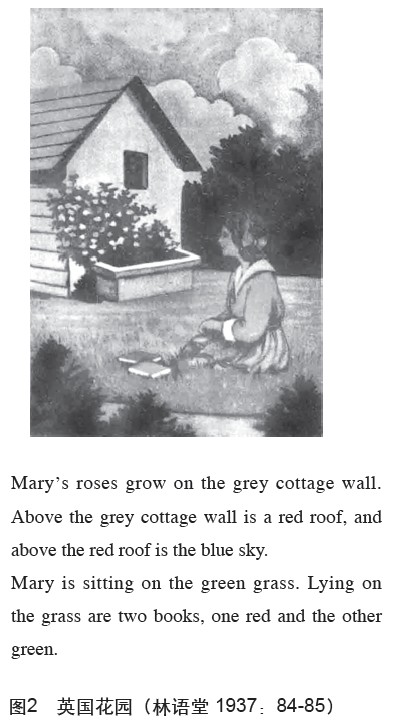

紧接其后的第80—83课插入一幅水彩画(见图2),呈现的是Mary的英国花园,两者形成强烈的文化对比。不再是老少一家,而是一个小女孩与其乡间小屋。在画面中,红瓦蓝天,繁花似锦,碧绿的草坪映衬着玫瑰花,小猫与小白兔陪伴在小女孩身旁,小女孩的身边还放着两本书。这是两种不同的童年,不同的乡村景观,虽然反差很大,但都在包容和欣赏之中。阅读、会话、单词、句型操练、语法等都在没有母语的情况下,通过沉浸在文化间的意象中得以完成。

总体来说,由直接法推动的教材更多地从文化传播转向以方法为主旨的活动体例。它们更能反映学生的母语世界,体现更多的民族性和跨文化意识。但是,中国传统的人格教育不在其视野里,取而代之的是一种今天倡导的世界性(cosmopolitan)教育价值观(Hansen 2011)。

7. 英语作为一种可分析的知识对象

中国最早的英语教科书中并没有“语言点”“语言知识”“语言基础”“基本功”或“文学”等这些现在谈论外语教学时提及的基本概念。这些概念的形成也是外语知识化的过程,即英语被当作一套知识体系,成为可以分析的对象。由周郁年、马素泉编写的《英文考试指南》于1931年出版,是针对英文考试的问题详解。全书共列出80个与英语语法相关的问题,均围绕语法概念展开,如“什么是句子?”“句子由哪些部分组成?”“什么是时态?”“过去时是怎么构成的?”等。编者针对每个问题给出简明扼要的回答,如“句子是一组单词,表达一个完整的意思”。此书在书后提供一个附录,简单说明一些语法问题,如标点符号的使用、大小写用法、动词变位、不规则动词表等。此书把语言变成一种可以问答的知识概念。虽然短时间内起到应付考试的复习作用,但对语言能力的提高并无实际意义。

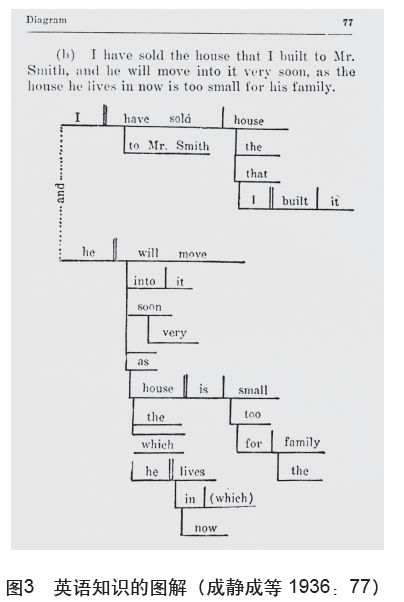

1935年出版的由妥子权等人编写的《初中英文辑要》也是此类教科书的代表。编者认为该书可以使学生在较短时间内,通过自学大致了解英语的文法基础知识。此书共有11个章节,围绕词汇的语法属性进行分类编写,包括名词、代名词、动词、不定式、形容词、副词、介词、连接词、感叹词和遣词造句。每个章节包括定义、分类解说、例句、注意要点、练习题和答案,最后一章是句子分析的图示。这种编辑体例体现了以语法为基础的知识观。作者认为这是系统和科学的英文基础知识。1936年,上海光明书局出版了由成静成、庄右铭和宋旭晨合编的《英文》。全书共分四个部分,包括文法、文法纠错、句子图解和分类词汇。第三部分“句子图解”(如图3所示)对英语简单句、混合句和复杂句等“俱以图表分析,使读者能按图索骥,而知其详尽”(成静成等1936:3)。这是一种将语言逻辑化的图解分析。如今将这种图解分析作为教学对象和试题形式虽已不多见,但它告诉我们,语言被对象化、分析化和知识化以后,就不再是语言本身,而是一种反映语言认识方式的知识“游戏”。这种图解分析赋予教师能在课堂上言说的对象,今天仍然有一定价值。

将英语知识化、逻辑化的做法在1949年后一度成为外语教学的主流现象。20世纪50年代,将苏联的Advanced English作为大学英语专业的基本教材正体现了这一特色。后来也有一些教材以语言点为教学对象,深刻影响着我国的课堂教学。当语言不再是无意识的存在后,就可能成为标准化、数字化、统一化、机构化的智力测试对象,变成“人才”的规训话语。如果是这样,那学习语言就不再是最大限度地靠近“文”,甚至不是交流工具了。

8. 结语

在经历近一个世纪以后,今天重新梳理民国时期的中小学英语教科书,其意义是多方面的。第一,这些教材可以丰富和补充今天的英语教材选择,让学生在似曾相识,但已远去的文化感受中,体验英语学习的历史意义和乐趣。第二,这些教材为英语教学研究提供了第一手的史料,这不只是针对教育史和比较教育的研究,更是通过对这些教材的分析,对当今外语教学领域提出的各种研究问题进行基于历史和文化的启迪性研究。第三,这些教材还让我们看到今天的英语教育是如何在历史变迁的长河里一点点积累下来,成为今天具有中国特色的外语学科,使我们能更清晰地认识到一些已经成为“常识”的课程模式,明白语言知识和教学思维都是可以重新思考的。这能帮助我们打破思维定式,推动当下英语教学的改革和创新。第四,这些教材能提升人们对英语教学文化性的认识,英语教学不仅是在教文化,其本身就是一种文化现象,并在不同的历史阶段呈现出不同的特质。这种文化意识对促进英语教学的多样性、创新性和包容性都是至关重要的。

注:本文选自《外语教育研究前沿》2020年第3期57—65页。由于篇幅所限,参考文献及注释已省略。